この記事について

misorairoが2025年9月に受検、合格した1級管工事施工管理技術検定(一次)について

勉強方法などを紹介します。

わたしと同じく現場監督の経験がない方がこの試験に興味をもたれたときの参考になれば幸いです。

それではさっそくいってみましょう!

管工事の勉強をはじめたきっかけ

わたし(misorairo)が「1級管工事施工管理技術検定」(以下、「管工事」と記載します)を受検しようと思ったのは2023年の秋頃でした。

異動にともない、新しい部署の上司に「取ってみたら?」と勧められたのがきっかけです。

軽いノリで手を出してしまった…。

そもそも1級管工事施工管理技術検定とは?

1級管工事施工管理技術検定は、建設業法に基づき、建設工事に従事する施工技術の確保、向

上を図ることにより、資質を向上し、建設工事の適正な施工の確保に資するもので、国土交通大

臣指定試験機関である一般財団法人全国建設研修センターが実施する国家試験です。

(国土交通大臣指定試験機関 一般財団法人 全国建設研修センター 受検の手引 より)

…とのことです。近年制度が変更になり、受験資格が緩和されました。

そして一次検定合格者に「技士補」という資格があたえられることになりました。

資格や制度の詳細は、国交省や資格学校のサイトで正確な情報を探してみてください!

わたしの仕事は「製作した設備の検査」で、設備の据付・撤去などの工事監督の経験はありません。

が、配管などの知識があると仕事にも役立つし、スキルアップにもなるよね、ということで

勉強してみることを決意しました。

わたしの経歴を紹介します

・仕事は建設業部門で「設備(製作品)の品質保証」をしており、

製品検査書類作成やミルシートの確認などを担当。

・同じく建設業部門で営業事務をしていたことがある。

・2次元CAD利用技術者2級の資格を持っており、仕事ではAutoCADを使うことがある。

・3次元CAD利用技術者準1級の資格を持っており、仕事では使わないが趣味で嗜む。

Autodesk Fusion愛。

・大学は法学部を卒業。とても文系。

・数学はとてもとても苦手。高校では化学を選択。化学はまぁまぁできた。

技術的なこと全然わからないけど大丈夫かな~

①勉強方法を調べてみた 2023年9月頃

まずインターネットで一般的な勉強方法を調べてみました。

すると大体「過去問をやりましょう!」と出てきます。たしかに、資格試験の王道!

しかし記事をよく読むと「工事監督の経験があって、知識や経験がある人向けの勉強法」として紹介されています。

何にもわからないのに過去問やってもなぁ…

全くわからない状態で問題を解いて、まず傾向を掴む というのもアリなんだろうけど、

つまんないじゃん!!と思い、ひとまず一通りは教科書的なものを読んでみることにしました。

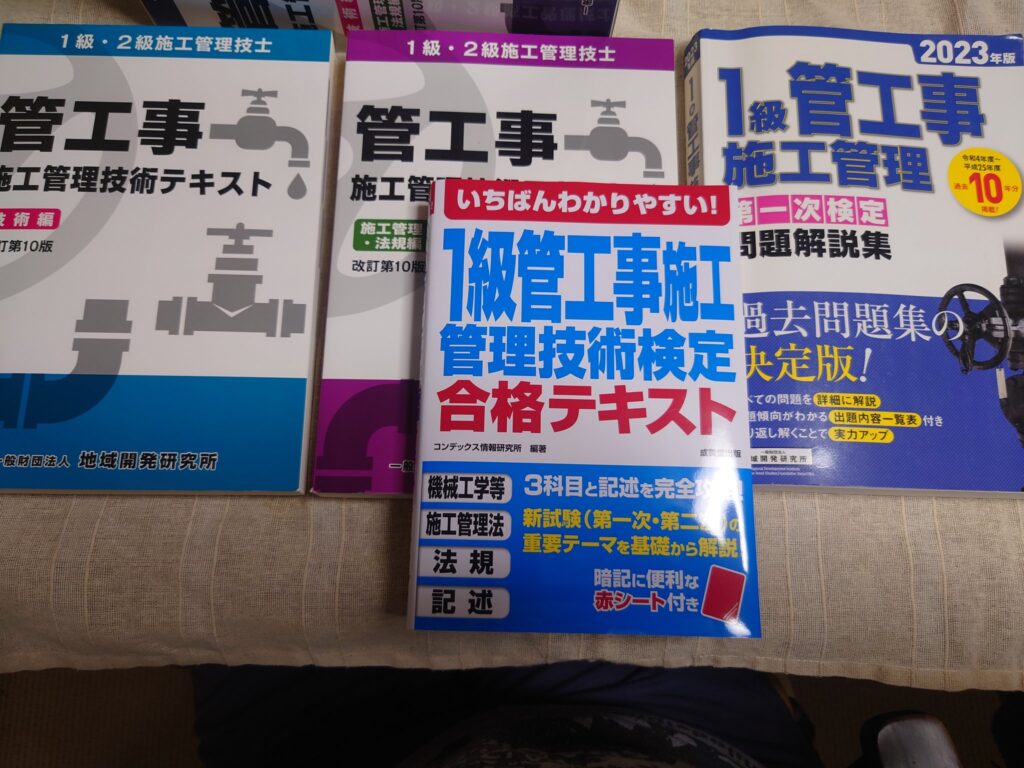

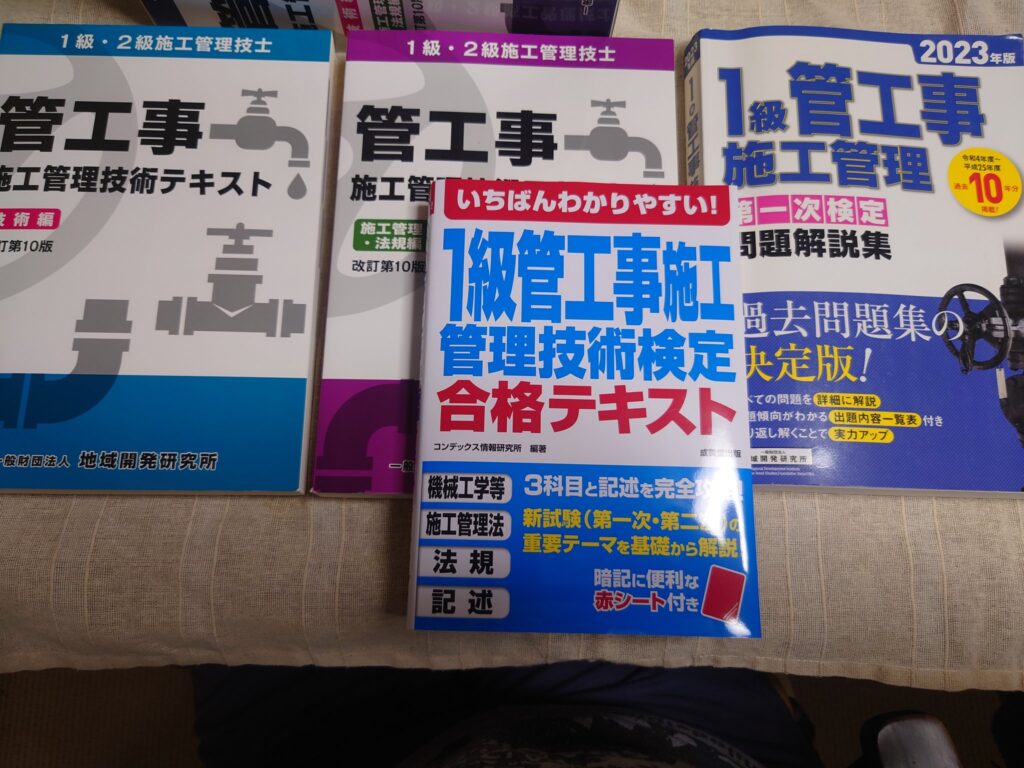

地域開発研究所 管工事施工管理技術テキスト

管工事施工管理技術テキスト 改訂第11版

まずはこれを購入しました。この本から出題されますのでね!これをばっちり勉強すれば合格できるはずです。

でも厚い&高いんですよね。技術編+施工管理・法規編で定価9,000円くらい。

わたしはメルカリで購入しました。購入当時は最新版でした。が、受検するちょっと前に改訂されちゃってショック…。

買い替えはしませんでしたが。

届いて読んでみると、やはり「THE 教科書」。久しぶりに読んだな、こういうの!!

難しい…アタマに入ってこない!!大事なことがすべて書いてありますのでね。(出題率が低いものも含む)

どうしよう、めっちゃ難しいわ

…やっぱり問題集から「出るところ」を把握するべき…!?と思い、問題集も購入することにしました。

地域開発研究所 1級管工事施工管理第一次検定問題解説集

1級管工事施工管理第一次検定問題解説集2025年版

過去問集といえばこれ。実はこれもメルカリ。

2023年の試験が終わったあたりで出品されていたものを購入しました。

…2023年のテキスト?で、2025年合格?

実は2023年秋に教科書・参考書を準備したのに、1年以上放置していました…。

仕事が忙しくなってしまい、生きるので精いっぱいでした。

②実際に勉強開始 2025年4月

なかなか勉強する時間が取れていなかったのですが、仕事がやや落ち着いて時間が取れるようになってきたので

2025年4月から勉強を開始しました。

教科書や問題集を買ってから1年半くらい…ずっと心の隅に引っかかっていたんですよね

まず教科書を読んでいきます。

「技術編」「施工管理・法規編」どちらから手を付けるかですが、これはどちらでも構わないと思います。

興味が持てる方からやりましょう!

最終的には、確実に点を取らねばならない「応用問題」の配点の都合上で

「施工管理・法規編」の方がやや重要度が高いように思いますが、とっかかりはどちらでもいいと思います。

結局はどっちもやんないといけないし…悩むより始める方が大事!

わたしは大学で法学を勉強していたのと、建設業の営業事務をやっていたので法規にはすこ~しだけ親しみがあるかな?と思い、技術編から始めました。だって法規が面白くないことを知ってるんですもの。

まあ、技術編もわからないと面白くないんですけどね。

わかりだすと面白みがでてくるけど…。

ま~~~わかんないことばっかり書いてあるので、全然読み進めることができませんが、とにかく読んでいきます。

わたしは工事監督をやっていないとはいえ、仕事上多少「聞いたことある!」ということがあったのと、

高校の理科では化学を選択していたので「イオン化傾向」(金属の腐食に関わる)などの言葉が多少わかったのは勉強の助けになりました。

理科については、生物を選択していた方は「代謝」「浄水場」、物理を選択していた方は「流体」の分野で有利だと思うので、どれを取っていても得意な部分があると思います。

建設業にまったくなじみがない方も「あ~、橋の下でこういう構造物見たことある!」など生活に身近な部分もあると思うので、楽しんで読めるといいですね。

むずいけどね!!!

そうして頑張って読んでいるわけですが、やはりなかなか理解が難しい。

とにかく内容が多いので、どれが試験上重要なのか(出題されるのか)が、教科書だけではよくわかりません。

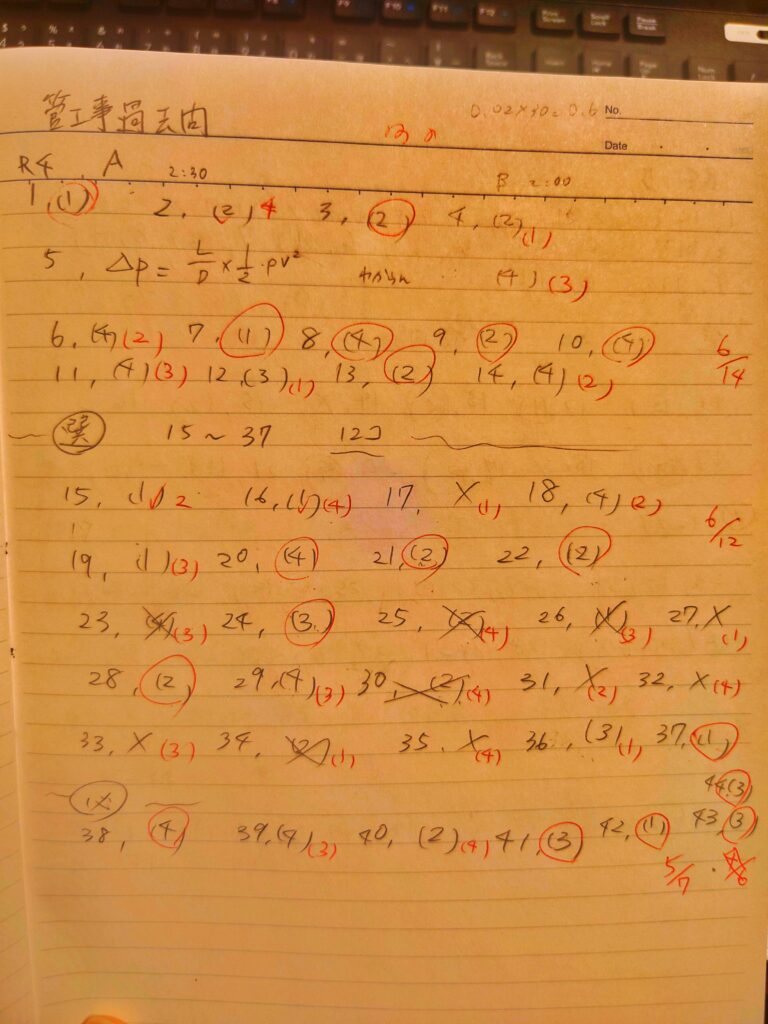

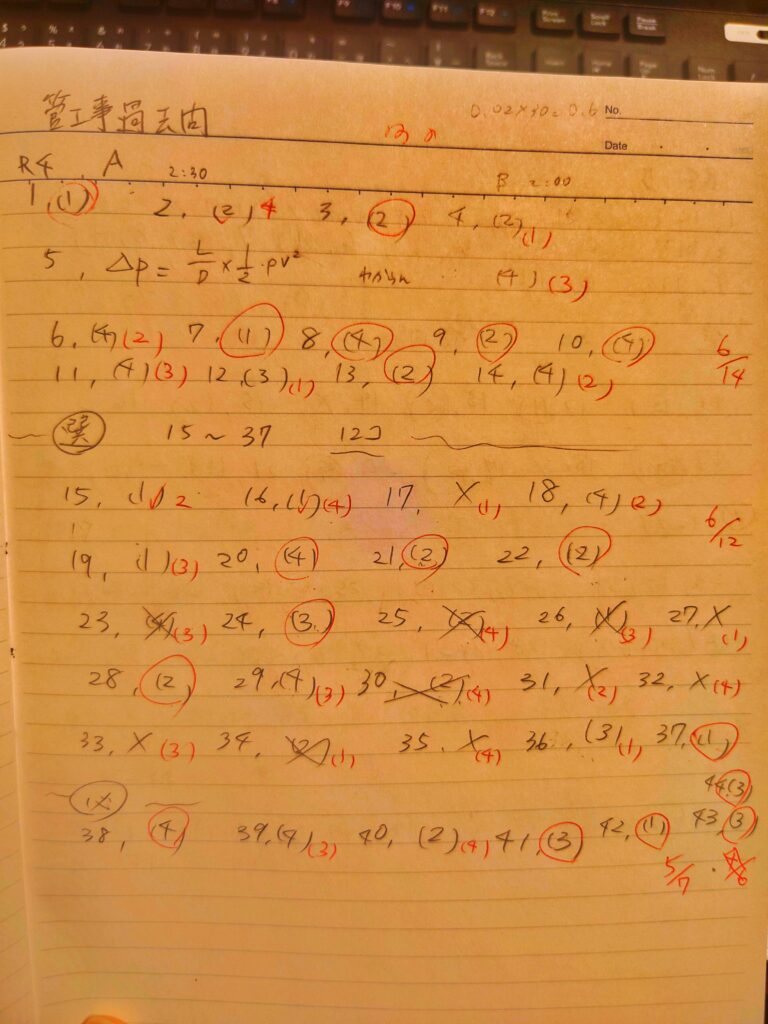

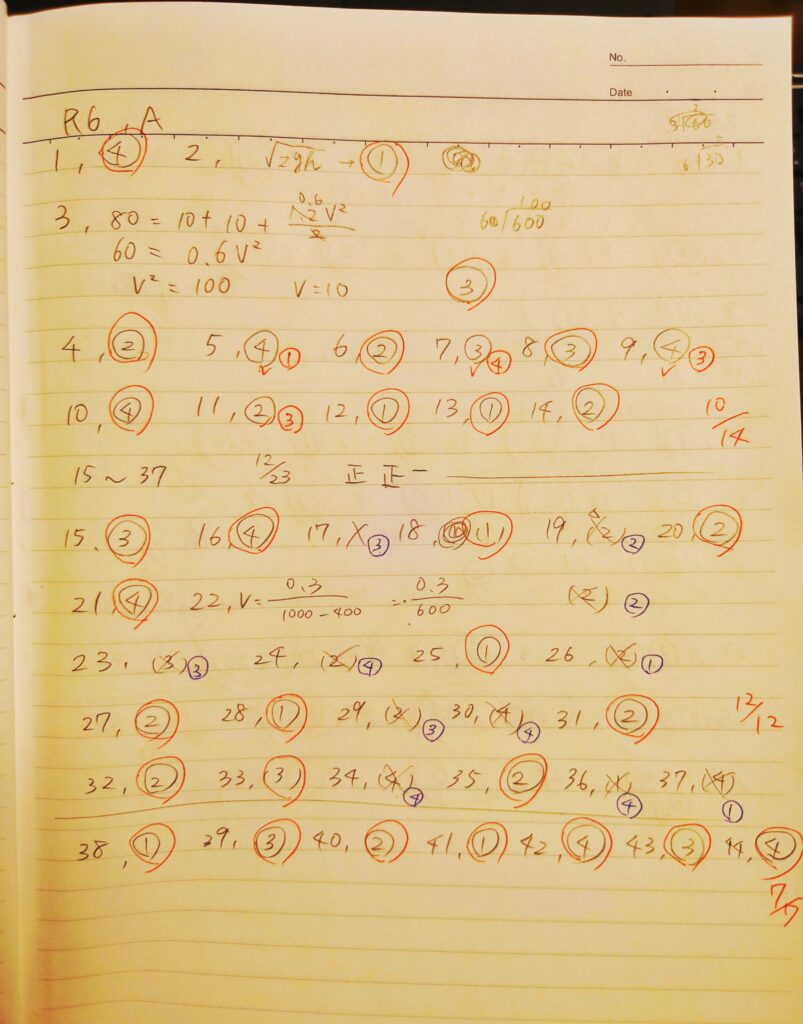

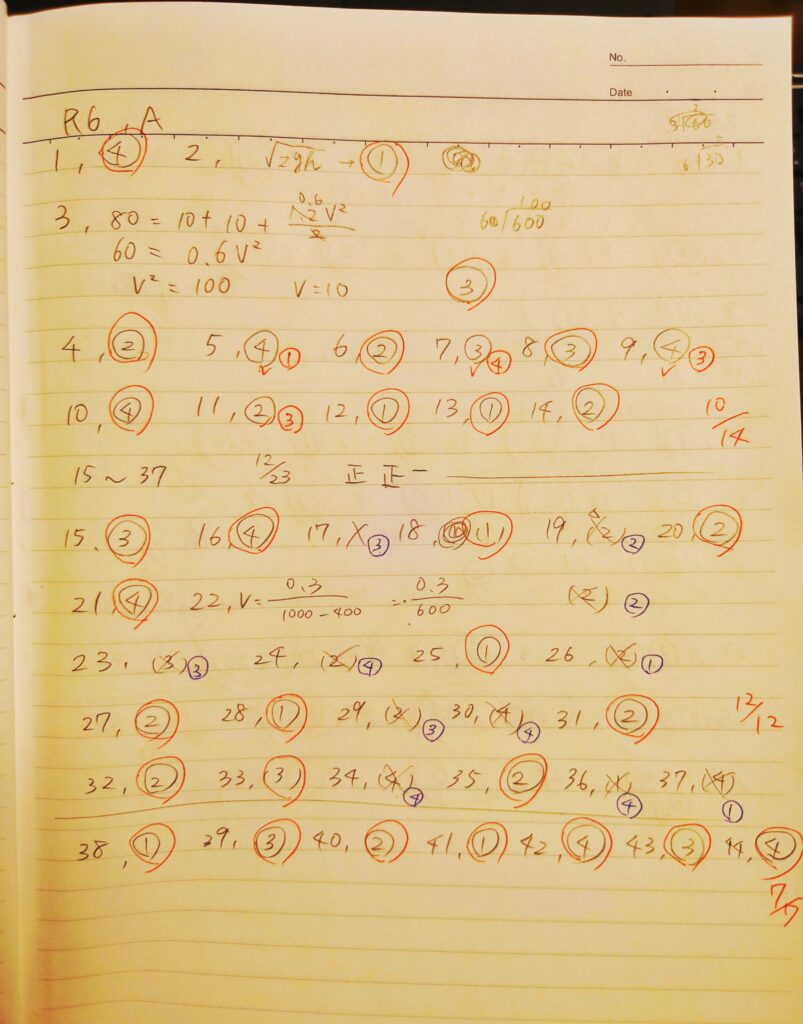

一通り教科書をやってみたところで、過去問をやってみます。

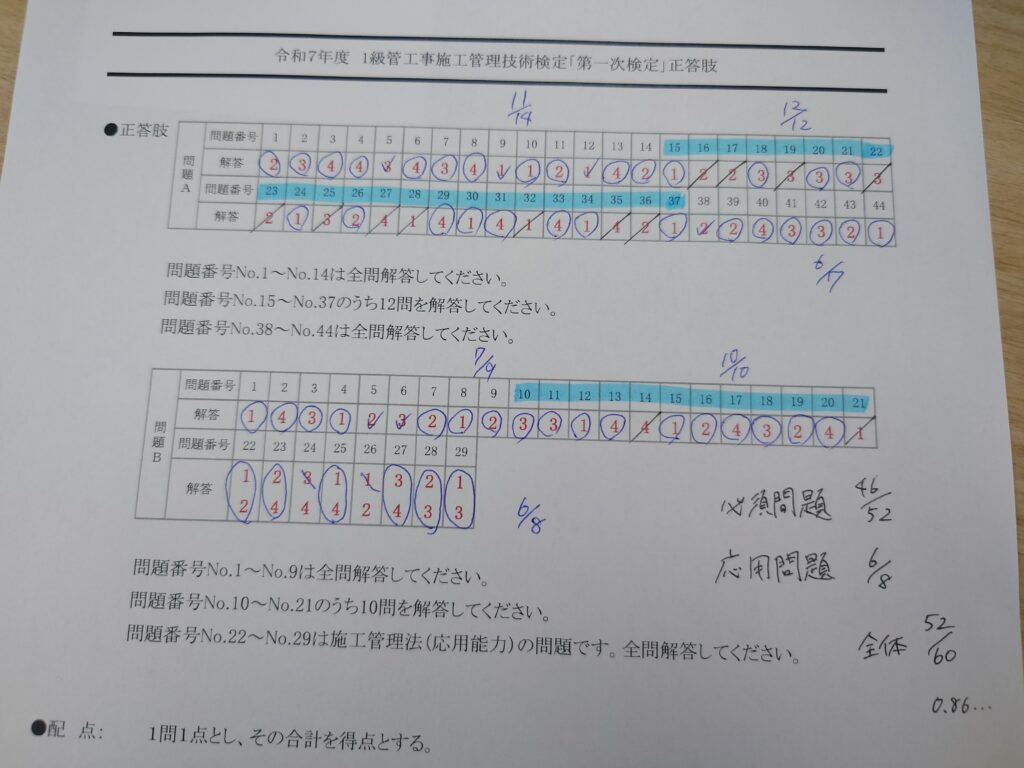

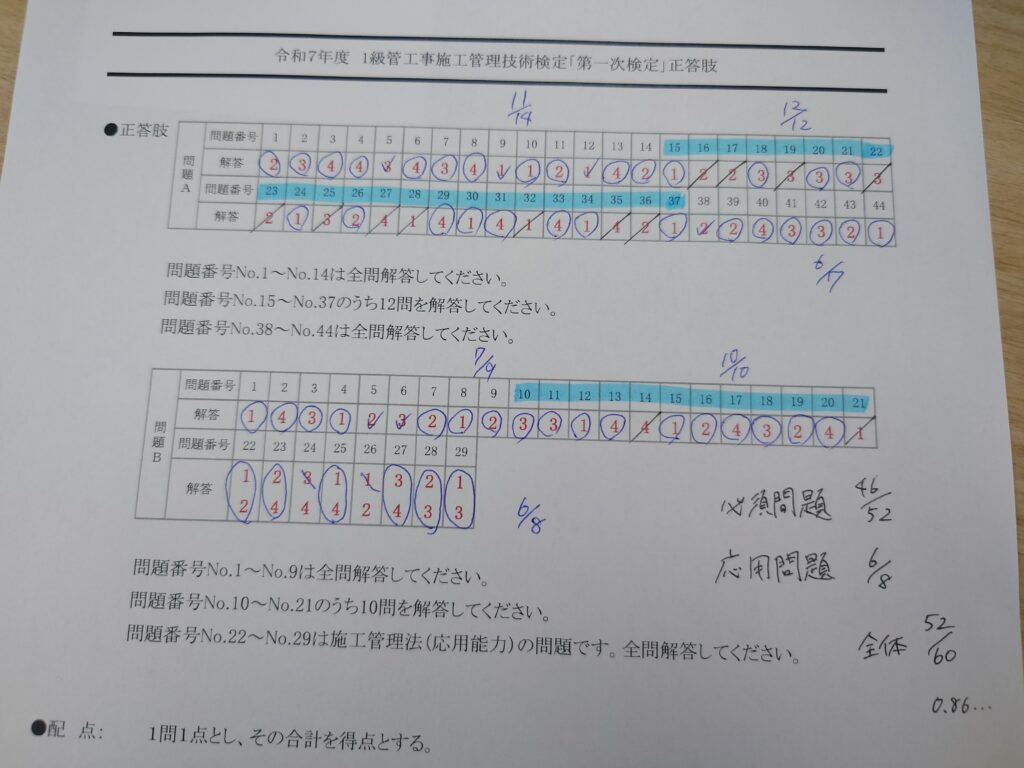

全体の60%以上(かつ応用問題50%以上)で合格。

よく見たら「60問しか回答してはならない」のに62問回答しています。不合格ですね!正解数は30。

不合格ですね…。ついでに応用問題も7問中3問正解…不合格です。

ま、まぁ教科書1回読んで初めて解いたにしてはいいんじゃないの!?(冷や汗)

まだまだ勉強が必要ですね。

教科書だけではちょっと学習が難しいな…ということで、アプローチ方法を増やしてみることにします。

③動画と参考書で勉強

現場経験がないので、教科書を読んでいても「さっぱり想像がつかんな」ということが多々出てきます。

そんな中、yuouubeでとてもわかりやすい解説動画シリーズに出会いました。

管工事・給水装置 さんの解説動画です。200本を超える動画ががあり、ひとつひとつは5~10分くらいでコンパクトにまとまっています。落ち着いた声でゆっくりと、実際の施工の際の例も交えつつ、図や写真を多用して解説してくれています。

イケボで聞き取りやすい!!!!!

法改正で最新の情報でない部分もあるので(コメント欄に書いてくれていたりすることもある)教科書などでの勉強は必須ですが、ながら聞きや概要を掴むのにはぴったり。感謝感謝です。

それに加えて、教科書よりちょっとわかりやすい本がほしいな、ということで参考書を買ってみることにしました。

種類が多すぎて困る!レビューを読みまくり、コレダというものを探します。

最新年度版であっても、タイミングが悪いと在庫がなかったりするので注意です!

コンデックス情報研究所 いちばんわかりやすい!1級管工事施工管理技術検定合格テキスト

いちばんわかりやすい!1級管工事施工管理技術検定合格テキスト

赤シート付き(だけどあんまり活用はしなかったかも)。

教科書より図の割合が高くて、出るところがまとめられています。

むしろ教科書よりこちらを先に読んだ方がよかった気がします。

結局「教科書」「問題集」「参考書」の3つで勉強したわけですが、どれかいらないものがあったか?というと…

全部あってよかった と思います。

教科書がなくても合格できる可能性はありますが、やはり参考書だけだとカバーできない部分も大きいです。

上の集合写真を見てもらっても、教科書(2冊かつ大判)と参考書ではサイズが全然違うことがわかると思います。

(中の文字の大きさと密度も違います)必然的に情報量にも差があります。

実務経験があって、大体わかってる!という方は問題集だけで合格できる可能性もありますが、

そうでない場合は教科書も参考書もあった方が学習しやすいかな、と思います。

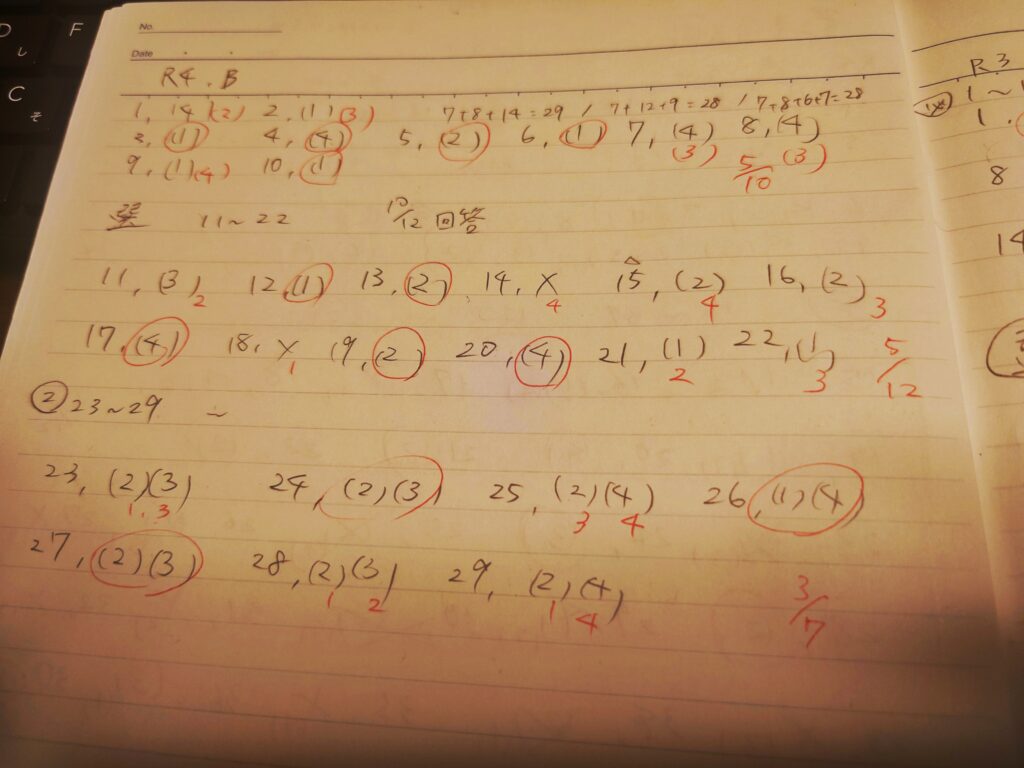

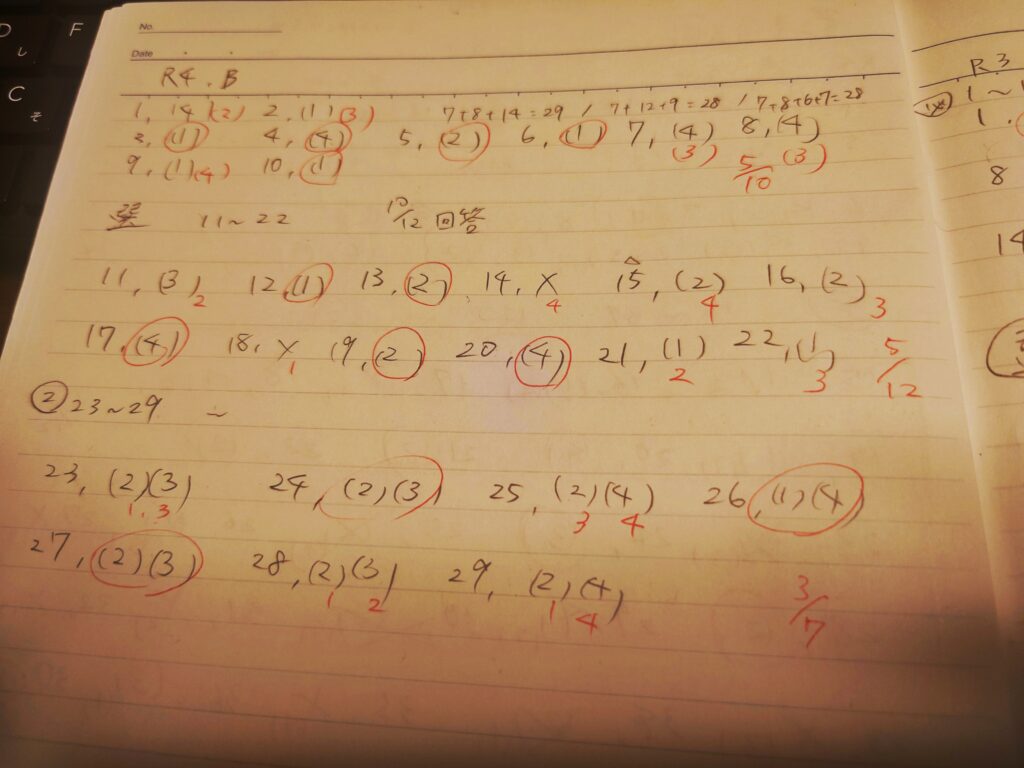

④過去問で追い込み 2025年8月頃(試験1か月前)

試験が1か月後に迫ってきました。

参考書や動画も駆使して理解が深まってきたので、過去問をやりこみつつ教科書で知識を深めていきます。

わたしの問題集は2023年度版(2023年、2024年の問題は載っていない)ですが、新しい過去問は公式サイトで配布されています。問題集と違って解説はありませんが、勉強が進んでいれば「どこが間違っていたのか、調べればわかる」

くらいにはなっていると思います。

この頃になると、ほぼ満点が取れるようになってきていました。

全体で60%以上正答、という基準はクリアできそうです。

しかし問題は「応用問題」です。午後の部(問題B)の最後8問のうち4問正解しなければなりません。

(以前は「7問中4問正答」でしたが、少し緩和されました。これは大きいぞ!)

難しい問題ばっかり出たらどうしよう~~~!!

問題Bでは施工管理・法規編の問題が出ます。過去問を解きつつ重箱の隅をつつくように、気になった点について

教科書で知識を入れていきます!すりこみ教育のごとく、ジムでの運動中や家事をしている時もyoutubeで解説を聞いていました。

管工事漬けの日々

職場で上の方を見上げたら「防炎垂れ壁…」

お手洗いでは「第3種機械換気…」など、生活のすみずみに管工事の試験が浸透してきています!!

⑤試験当日 2025年9月7日

わたしは試験地大阪で申し込んでいたので、会場は近畿大学 東大阪キャンパスでした。

う~ん、正直、新大阪から結構遠い!!

方向音痴なので、正直会場に行くまでが不安でなりませんでした。

一般的なことですが、しっかり道を調べておきましょうね!

受験票には親切にも「お店開いてないかもしれないから、お昼ご飯とか用意しといてね」的な注意が書いてありました。

ジェントル。他にも「荷物は床に置いてもらうから、気になる人は袋とか用意してね」などの注意も。

すごく親切だな!?揉めたことがあるのでしょうか…。

結構早い新幹線に乗り、4、5回の乗り換えを乗り越え、会場に近づくと…なんだか

「もしかして、みなさん受検する方々?」みたいな空気が漂ってきます。

え、え、かわいい女の子とかいっぱいいるんだけど!!お友達同士で問題出し合ってる!

歴戦の猛者みたいな紳士もたくさんいる。そわそわしてきます。

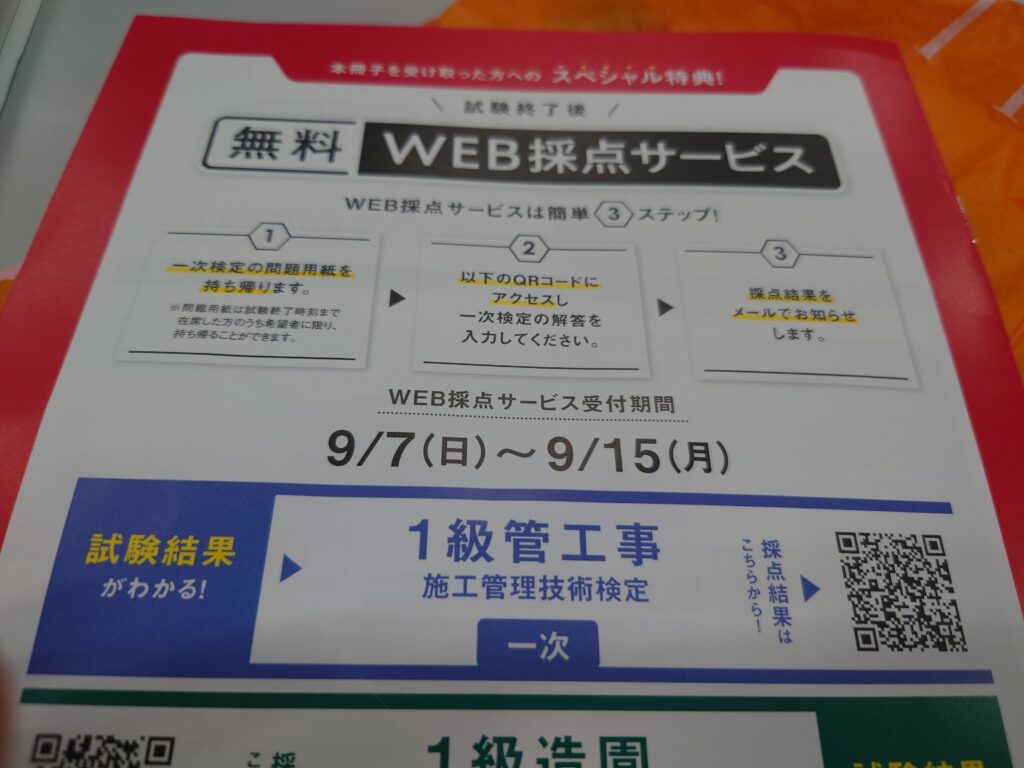

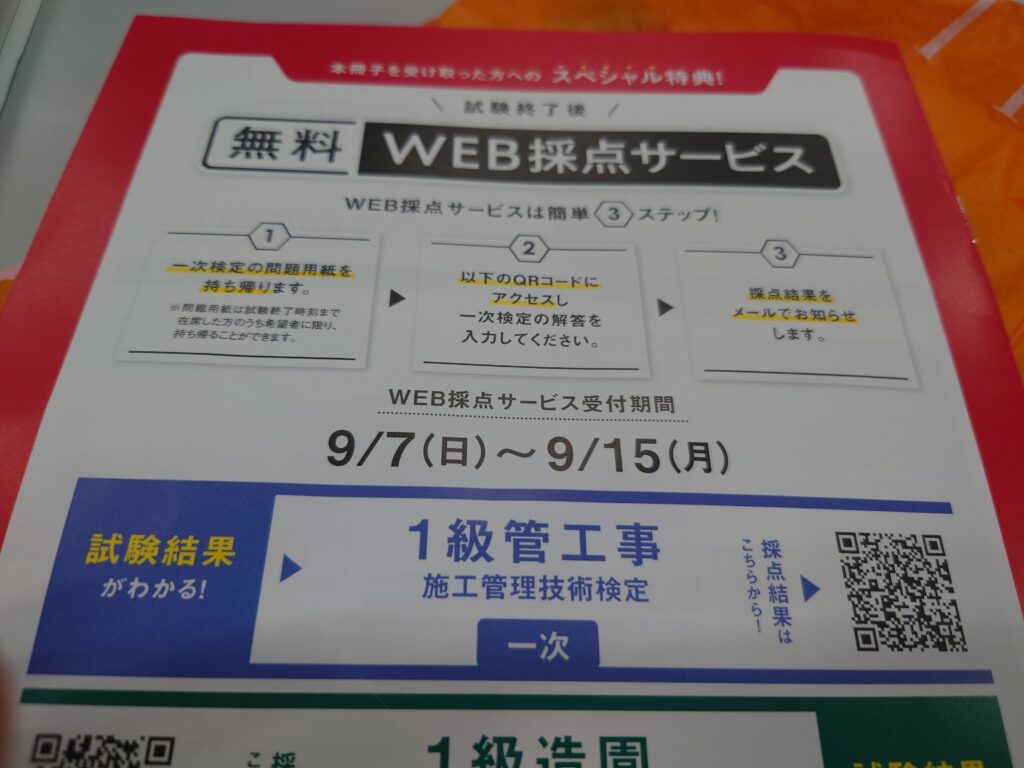

会場近くでは「要点まとめ冊子」とともに「無料WEB採点サービス」のチラシをもらいました。助かる~。

どうやら資格の学校の方が配っているもののようです。

まぁ、ここにいる受験者の6~7割は不合格になるから

ここで営業したらめっちゃ効率いいよな…。

などと勘ぐってしまいますが、絶対一発で合格するぞ!という決意を固めなおし、会場に向かいます。

そうしてなんやかんやで試験開始。

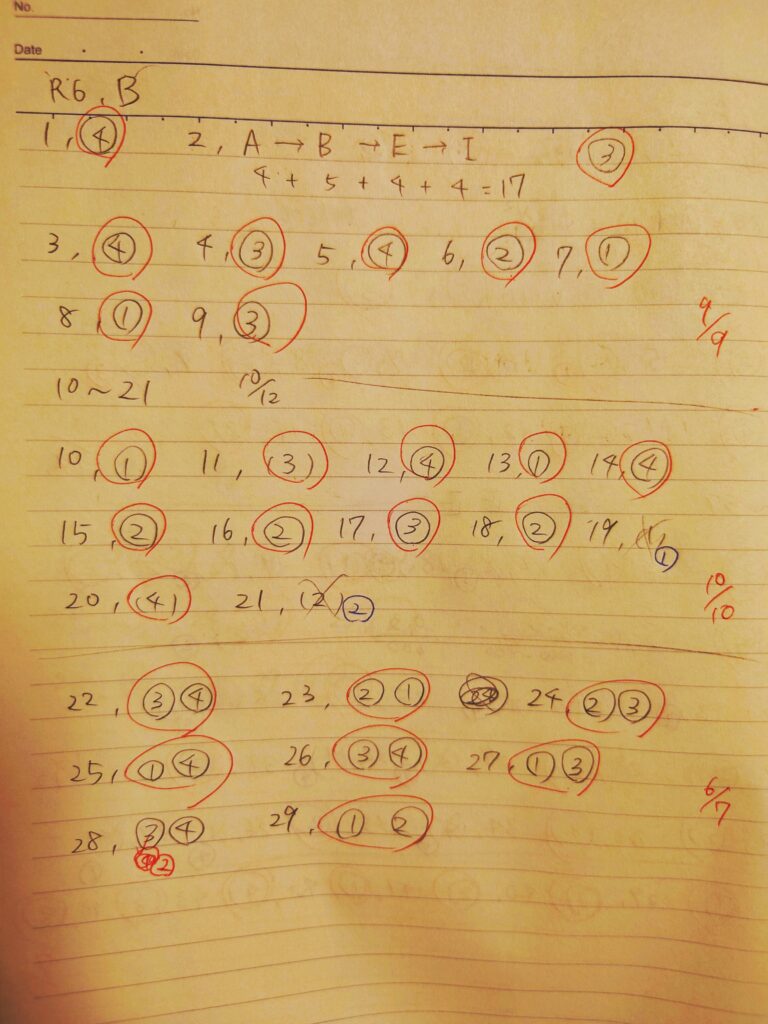

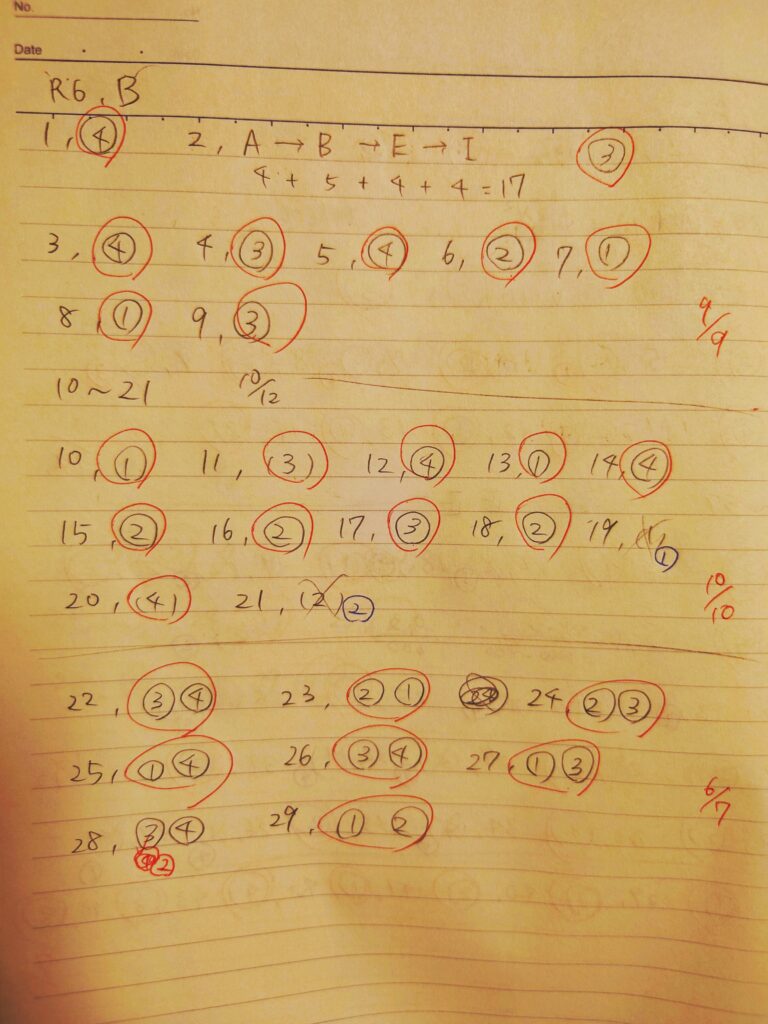

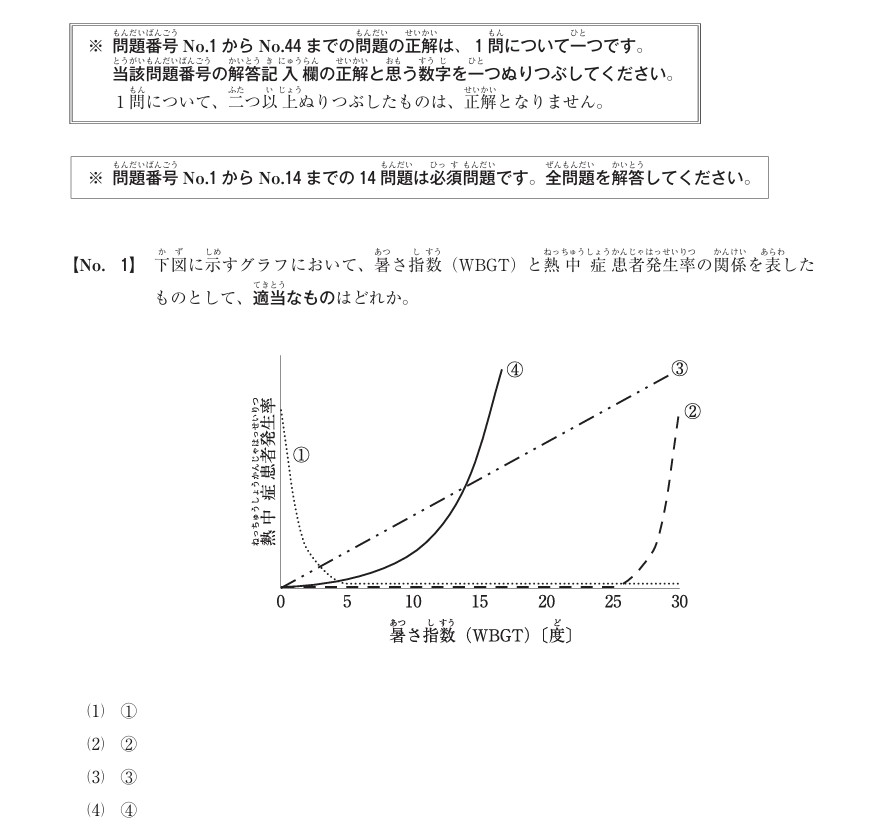

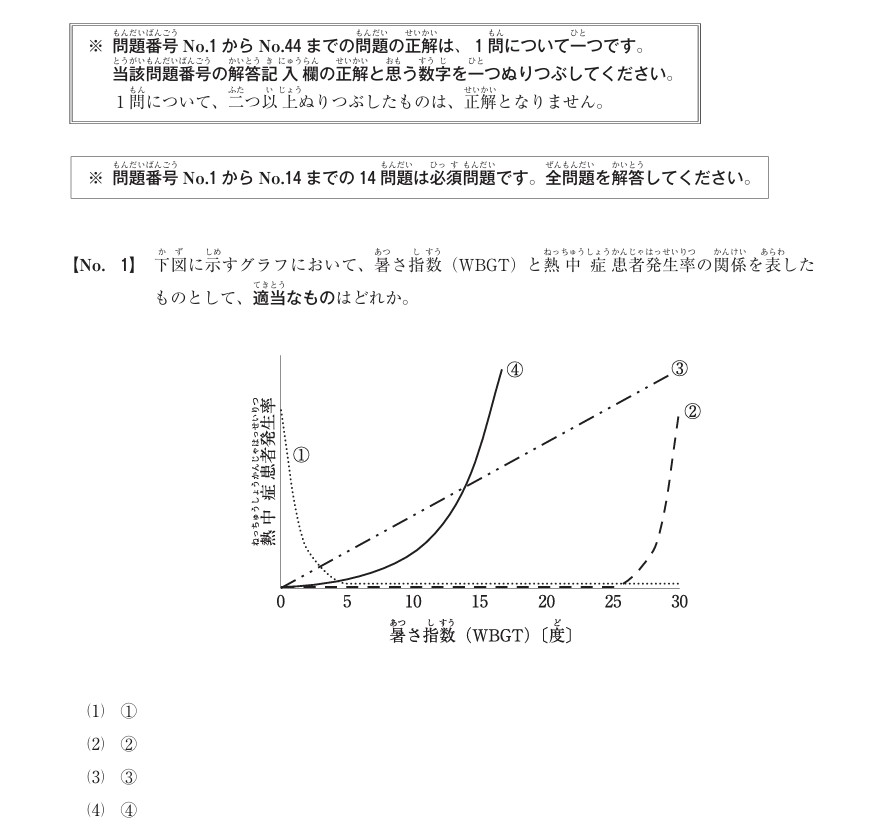

こちらは公式で公開された「令和7年度問題Aの1問目」つまり一発目の問題です。

過去10年間で初めて見たわこの問題!!!

毎年似たよ~~~な問題が出るのに、これ初出題では?一発目からカマされましたが、

大丈夫、まだ慌てるような時間じゃない。なんせ2時間半もありますからね。

「下図に示すグラフにおいて、暑さ指数(WBGT)と熱中症患者発生率の関係を表したものとして、

適当なものはどれか。」

見たことはない問題だけど、まぁ熱中症なんて気温が一定を超えたらガツーンと患者が増えるんだから

②か④だろう。WGBTの数値が気温と同じような数値なのかは正直知らんけど、グラフの形的には②!!

…多分!!まぁこれを間違えても大したダメージではない!!と、心を落ち着けます。

(ちなみに正答は②。合っていました)

気を取り直して、ずんずん解いていきます。

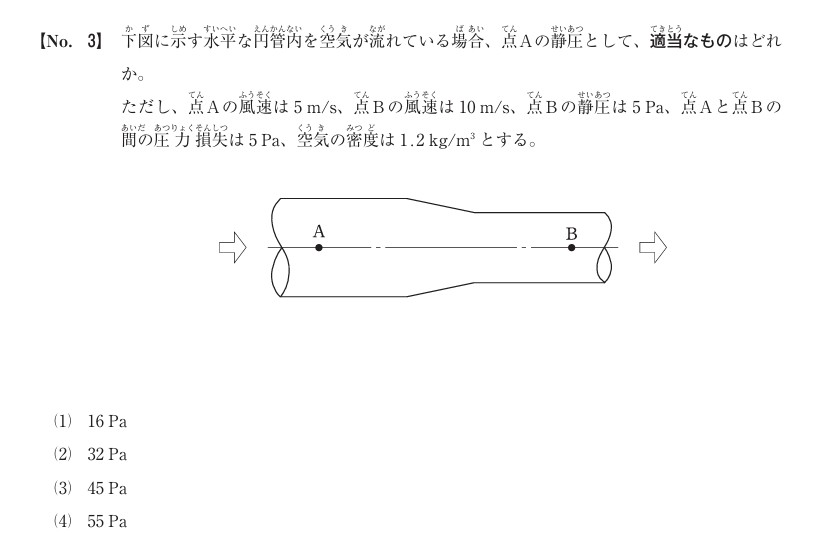

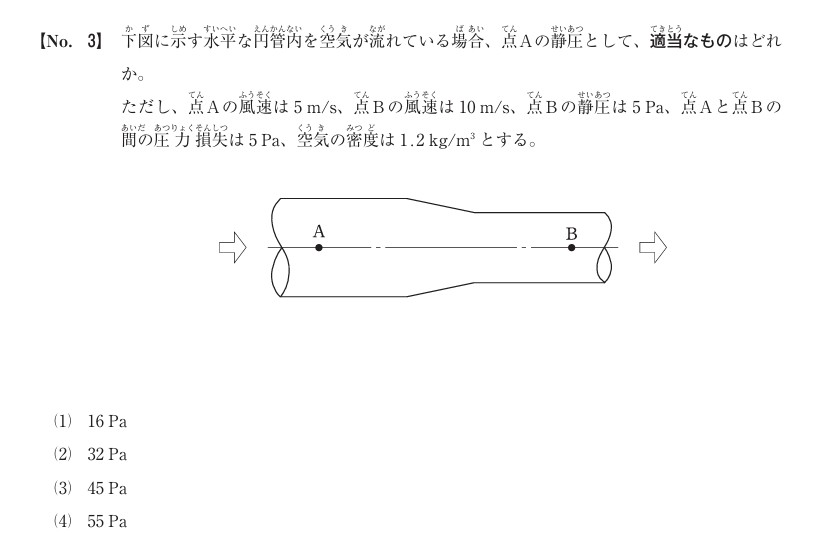

「下図に示す水平な円館内を空気が流れている場合、点Aの静圧として適当なものはどれか。(以下略)」

いつもは点Bの動圧を聞いてきてたじゃん!!!!!

落ち着きましょう。いままで何度も答えてきた「点Bの動圧」(こだわる)よりも手間はかかりますが

ベルヌーイの定理を思い出せば算出することができます。ぴーいこーるにぶんのいちろーぶいにじょう…。

(読み方あってるのかな?)

焦らなくて大丈夫です、試験時間は2時間半もあるのですから。

ちなみにわたしは「コイルの熱負荷」「必要換気量」みたいなやつは見た瞬間に飛ばします。

いつも選択問題で出てくるので、リスクを取って回答する必要がありませんからね!戦略的撤退です。

管工事試験 問題A(午前)では「23問中12問を選択して回答」という部分があります。

12問以上回答すると不合格になる(らしい)ので、絶対に回答数を間違えないようにしましょうね!

なんやかんやで、5周くらい答えとマークを見直しつつ試験時間が過ぎるのを待ちます。

最後まで離籍しなかった人だけが試験問題の用紙を持って帰ることができるので、耐えます。

お昼ご飯を食べ、午後の試験の最終確認をしつつ開始を待ちます。

午後の「問題B」は午前の「問題A」より問題数が少なく、時間も2時間で短めです。

しかし最後の8問が「応用問題」で、ここは「四肢択一」ではなく「択二」

つまり4つのうち間違ったor合っているものを2つ選ぶ方式です。部分点はなし。

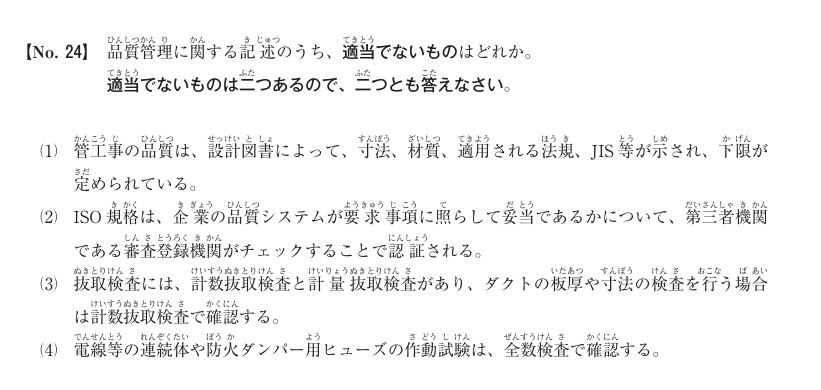

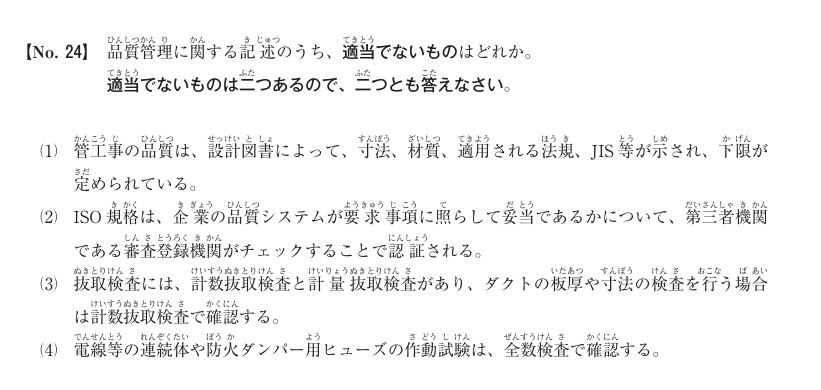

かつ、8問中4問正答しなければなりません。ここが天下分け目の関ケ原!!

とにかくここが大事!!

全部正しく見える~!!

いっぱい勉強した人ほど「安全関係のものは全数検査するんだったよね?防火ダンパーのヒューズが不良品だったらおおごとだし、全部検査しないと…」と思いますよね。

…でも防火ダンパーのヒューズって、検査したら使えなくなるんだったような。

先ほど紹介したのyoutube動画でちら~っと言われてた気がする!!と、土壇場で思い出しました。

画像で紹介した3問は「過去問どおり」ではなく、ややひねった問題でした。

やはりこういった問題を解くためには、やはり参考書だけでなく教科書だったり、動画で広く知識を身に着け、

応用力を養うことが必要なんじゃないかなと思います。

ちなみにわたしは3つ目の問題、もう片方の選択肢を間違えたので不正解だったんですけどね!!!!!

検査部門担当者として間違っちゃいけない問題を…はずかしい…。

まぁ受かればよかろうなのだァ!!

⑥試験翌日(速報)~結果発表(2025年10月7日)

試験が日曜日だったのでとっても翌日の月曜日は休みたかったですが、がんばって出勤。

速報は14時以降もらえるということで、そわそわしながら待ちます。

というか待ちきれなくて自分で答え合わせをしました。

全体で86%、応用問題75%正解ということで、合格しているようです。

…正直90%は取れると思っていたので、ちょっと残念…!!

WEB採点サービスの会社さんからも電話で祝辞をいただきます。

あと「二次検定も受けましょうよ」というお誘い。…実務経験積んだらね!

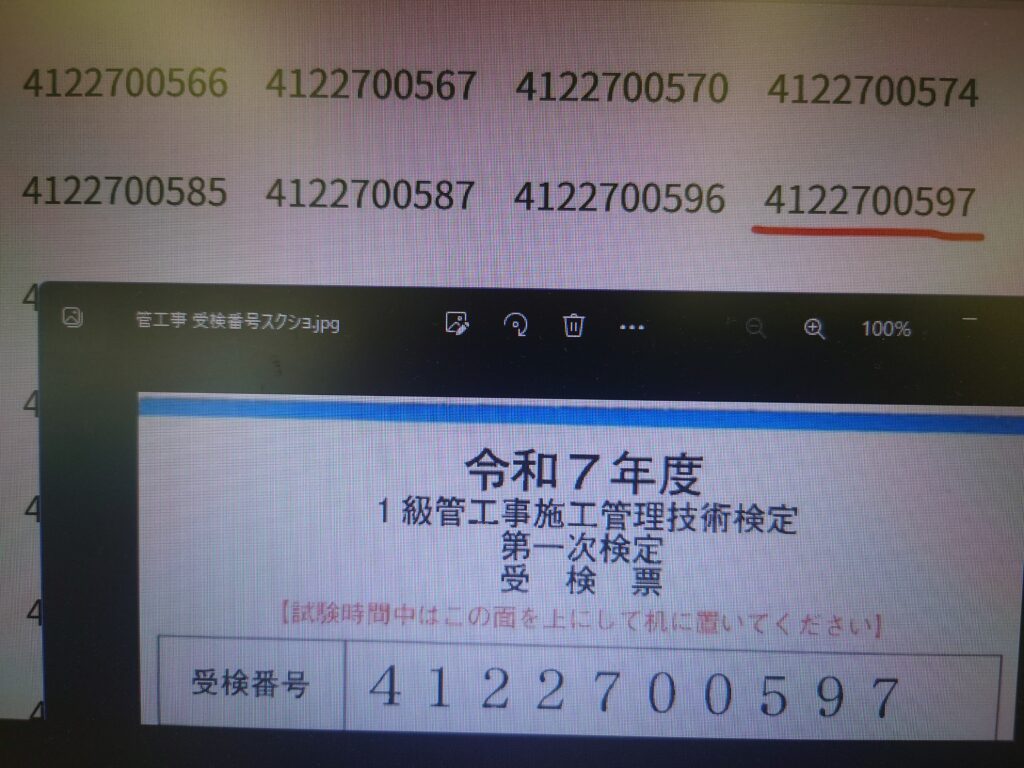

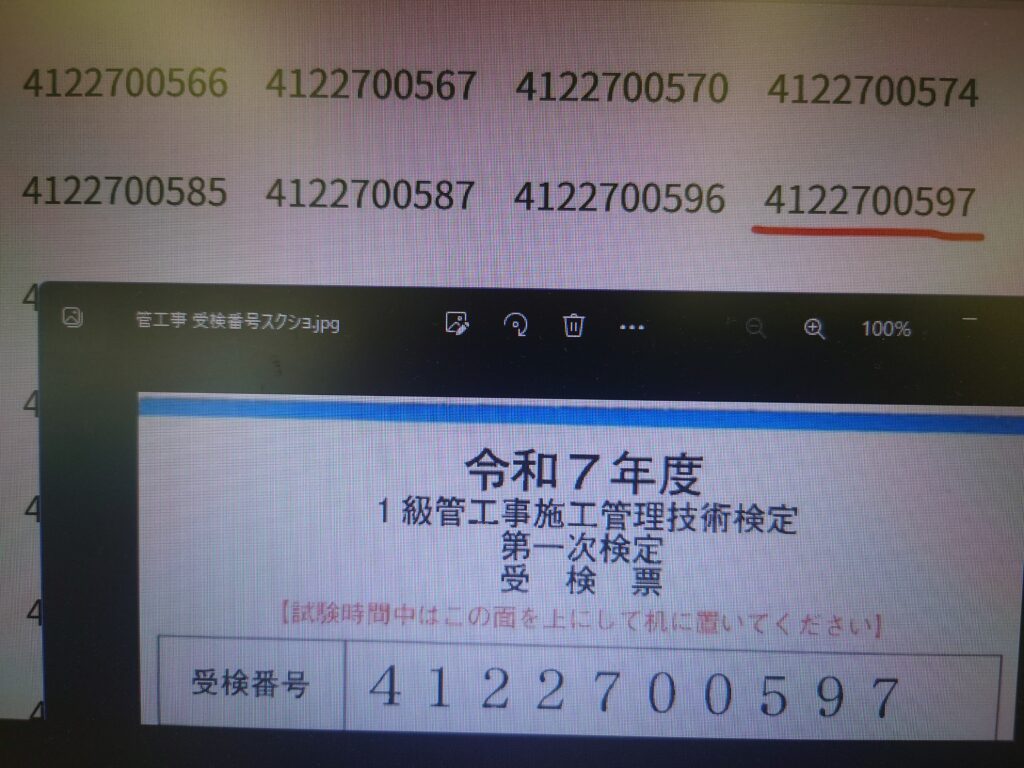

合格発表(本番)までの一か月間は「マークとか受験番号とか間違ってて落ちてたらどうしよう」とヒヤヒヤしていましたが

無事合格していました。本当に良かったです。

もう二度と…4回も5回も乗り換えして会場に行きたくないんだよォ!!

まとめ

この記事では、文系で工事監督の経験がないわたしが「1級管工事施工管理技術検定(一次)」に合格したときに

使ったテキストや勉強法について紹介しました。

わたしと同じく工事の経験がない方がこの資格に興味を持って、「受検しようかな」と思ったときに参考にしてもらえると嬉しいです。

これからどうしようかな。「施工管理・法規編」の知識が頭に残っているうちに、

他の施工管理技術検定の一次を受けようかな…と思案中です。

でももうしばらくはのんびりしようかな…!

どなたかの参考になれば幸いです!

良き学びを。

おすすめ参考書・動画紹介のまとめ

地域開発研究所 管工事施工管理技術テキスト

管工事施工管理技術テキスト 改訂第11版

地域開発研究所 1級管工事施工管理第一次検定問題解説集

1級管工事施工管理第一次検定問題解説集2025年版

コンデックス情報研究所 いちばんわかりやすい!1級管工事施工管理技術検定合格テキスト

いちばんわかりやすい!1級管工事施工管理技術検定合格テキスト

管工事・給水装置 さんの解説動画

ここまで読んでくれた方、ありがとうございます!

いままでの作品やツイッターも見てもらえると嬉しいです。

このブログで使っているWordPressテーマ

コメント